- 2016/03/28

データロギングの勧め、ハイスピードドライビングを科学的に解析する

MZRacingでは、マツダ車でグラスルーツ・モータースポーツカテゴリーへ参加しているユーザーを対象に技術面のサポートを実施しています。2015年シーズンは、ロードスター・パーティレースⅡへ参戦しているエントラントと、スーパー耐久シリーズへデミオSKYACTIV-Dで参戦しているTeam NOPROの両者におけるデータロギングサービスを試験的に行っています。

1980年代後半にコンピューターの集積回路が飛躍的に進化し、小型化と高性能化を遂げたことによりF1に搭載可能となったデータロギングシステムは、今日ではテレメトリーシステム(車載データ通信)と共に、勝利を勝ち取るためにはなくてはならないデバイスとなっています。このF1で発展したシステムが、やがてグループC車両による耐久レースなどへも導入され、レース中のマシンのコンディションとドライバーの操作状態は、ピットのエンジニアが手に取るように明らかになりました。しかしながら、当時のシステムは非常に高価であり、数百万円単位の資金を必要するデバイスシステムでした。しかし、2000年代にはラップトップPCの普及が進み、同時にデータロガー本体もさらに小型・軽量化と高機能化が進み、価格も近年では1.5万~30万円程度と手頃な価格となってきています。その結果、あらゆるカテゴリーにおいて、有効活用されるに至っています。

今回は、私たちが2015年シーズンにサポートしたデータロガーの活用法について紹介しましょう。

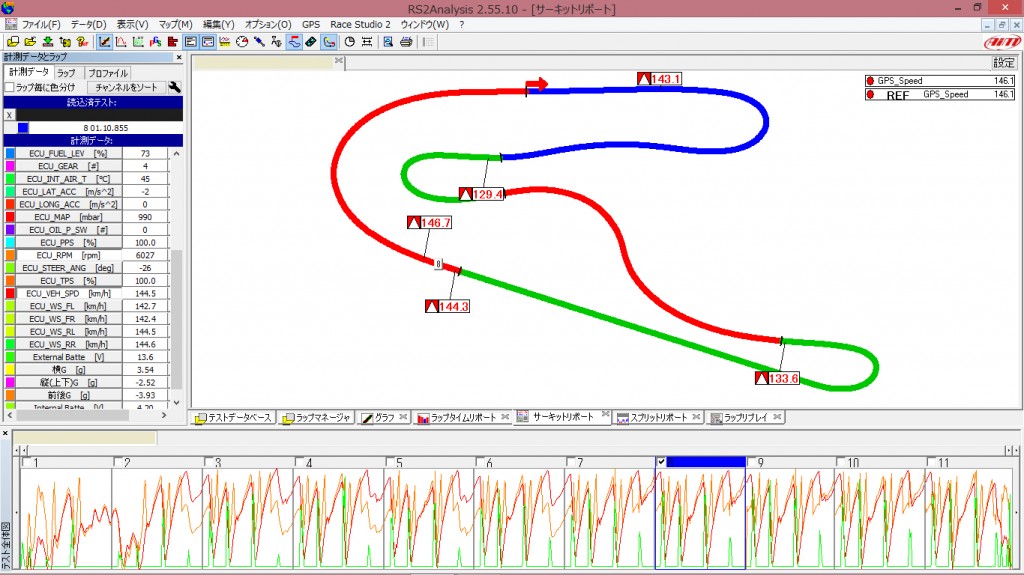

ロードスターのパーティレースⅡ、そしてTeam NOPROではスーパー耐久シリーズでの活用であり、両者における役割は、多少異なっています。スプリントレースではドライバー自身の自己分析のためのツールであり、エンデュランスレースでは長時間のレース走行におけるドライバーの負担軽減、ならびに車両のコンディションを管理する性格が強くなります。私たちが使用しているデータロガー本体は、AIM社(イタリア)が製造しているもので、レーシングカート用として開発されたものをベースとしているため、小型軽量で車両への搭載が簡単な仕様となっています。収集可能なデータは、3軸のG(加速度)とGPS機能によるサーキットのマップ情報や角速度(ヨー)、そして、量産車両のOBDII(自己診断システム)から出力されるエンジン回転数、油水温、スロットル開度などの各種データです。

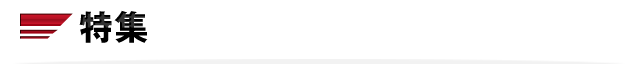

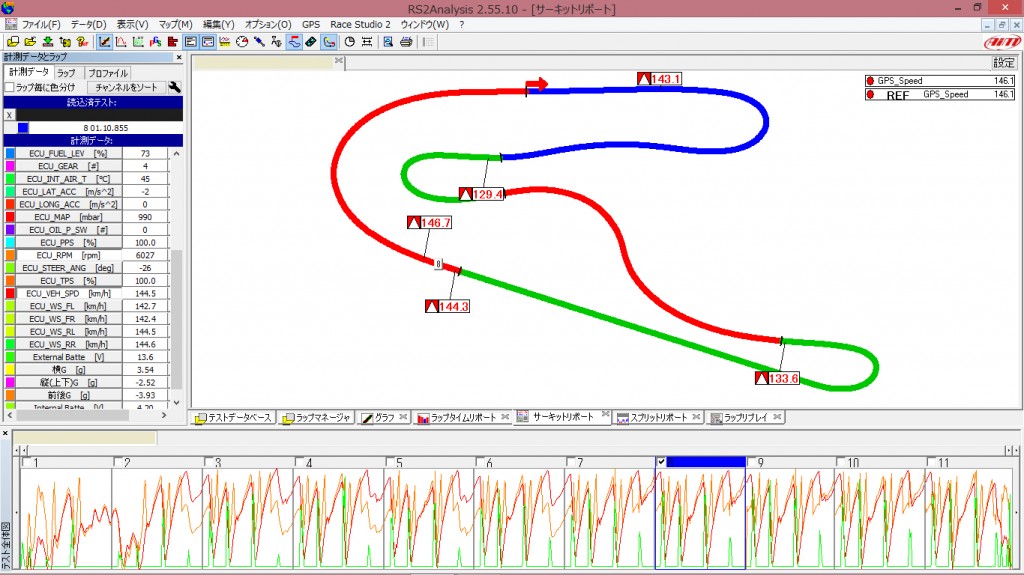

では、実際に取得したデータについて、基本的な解析方法を説明します。まずは、グラフをご覧ください。データを手元のPCへダウンロードした後、解析コマンドをクリックし表示したいデータを選択することで、瞬時に解析ソフトが起動します。必要に応じて知りたいデータをグラフ化して出力することにより、視覚的にドライバーが理解することができるのです。また、専用の解析ソフトはフリーソフトとして公開されており、慣れれば個人でも十分に使いこなすことができます。

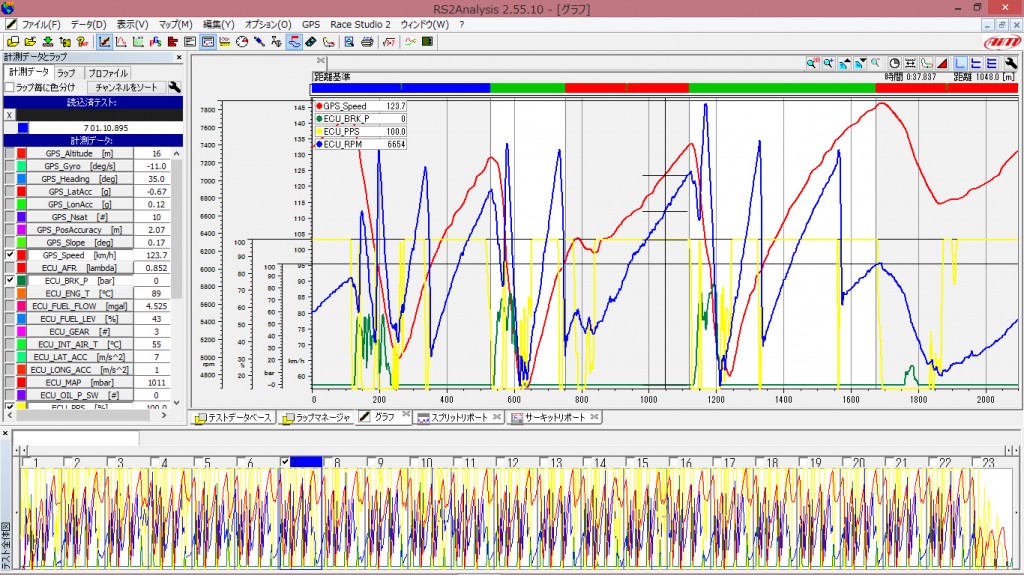

上段のグラフは、ロギングしたデータより自動的にベストラップを選択し各パラメーターを表示しています。また、上段左側の縦列には収集データを示しており、クリックすることで表示の有無を選択できるようになっています。

これは、2015年の12月に2016年からスタートするロードスター・パーティレースⅢに向けて筑波サーキットで行われたNDロードスターNR-Aのテスト走行の際、マツダ開発ドライバーのドライブによって収集された走行データです。タイヤとブレーキパッドの信頼性を確認するために、本番レース以上の連続周回を重ねたセッションで、全23ラップ中7ラップ目が1’10”895のベストラップであったことを示しています。解析ソフトでは、セッション中のベストタイムを自動的に選択し、即時に表示することができます。グラフ中の赤線は車速(km/h)で、青線がエンジン回転数(rpm)、緑色はブレーキ液圧(bar)、黄色はスロットルポジション(%)をそれぞれ現わしています。

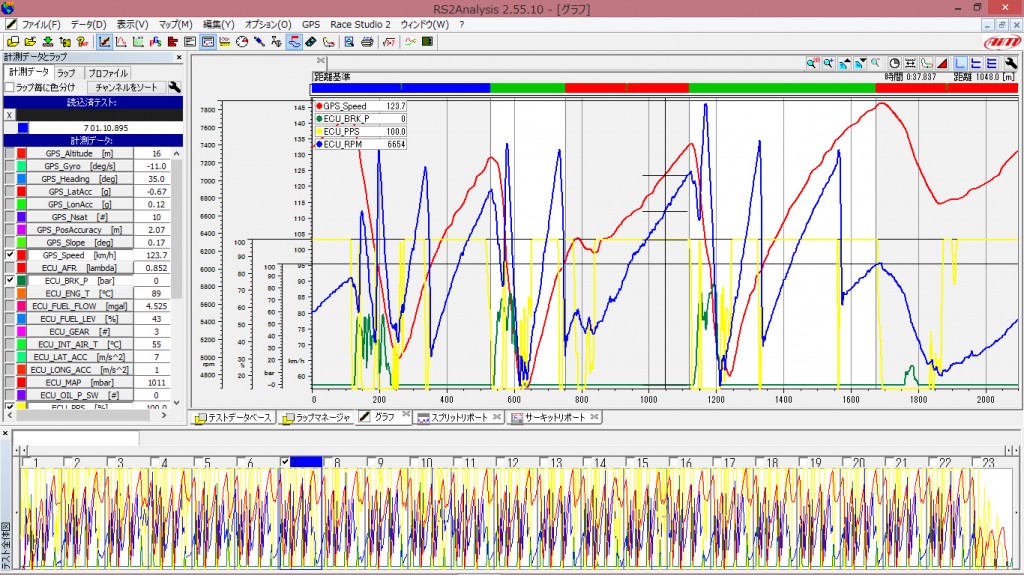

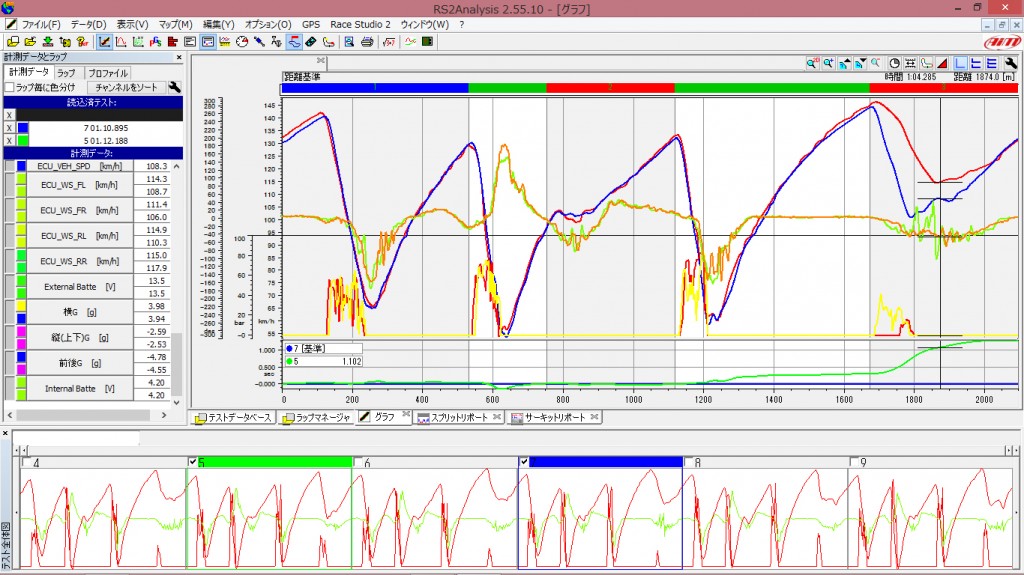

この解析ソフトの特徴のひとつとして、複数周回のデータを重ね合わせての比較が可能です。これは、同一セッション内のファステストとアウトラップ/インラップを除く最も遅いタイムとの比較のために重ね合わせていますが、もちろんAIM社製のロガーを搭載している他のドライバーのデータとも重ね合わせが可能となっています。すなわち、自身より速いタイムのドライバーとのデータ比較が可能であり、ドライビング要素の何が異なるのかが一目瞭然です。この差異の可視化が、自己分析に大いに役立つといえるでしょう。

このグラフは、全23ラップ中のベストの7ラップ目と5ラップ目の1’12”188を重ね合わせたもので、そのタイム差は約1.3秒です。グラフの中段の青色の直線はベストラップを示し、これを基準に遅かったラップのタイムを緑色で、同距離におけるタイム差を現わしています。緑色が上に向かっている場合は「遅い」ことを意味しており、逆に下に向いていれば速くなっていることを現わします。つまり、第1コーナーから第2ヘアピンまでは、ほぼタイム差はありませんが、第2ヘアピンからの最終コーナーへの立ち上がりで次第にタイムロスしており、さらに最終コーナーの進入においてはブレーキングが強すぎてタイムロスしていることがわかります。筑波サーキットの最終コーナーでは、ブレーキングの強さの加減とタイミングをわずかに遅らせることにより、タイムに大きく差が出ることが理解できます。グラフ横軸の距離1,800m手前の黄色と赤色の線は、ブレーキの液圧を示しており遅いラップでは早いタイミングと踏力の強弱に違いを見て取れます。このように各コーナーでのブレーキ液圧(踏力)を見ることで、タイミングや踏み方の良否の判断も行うこともできます。このように、自身のドライビングを科学的に振り返ることが可能であり、ドライバーがよりスムーズに無駄なく走るための自己分析を効率的に手助けするためのツールなのです。

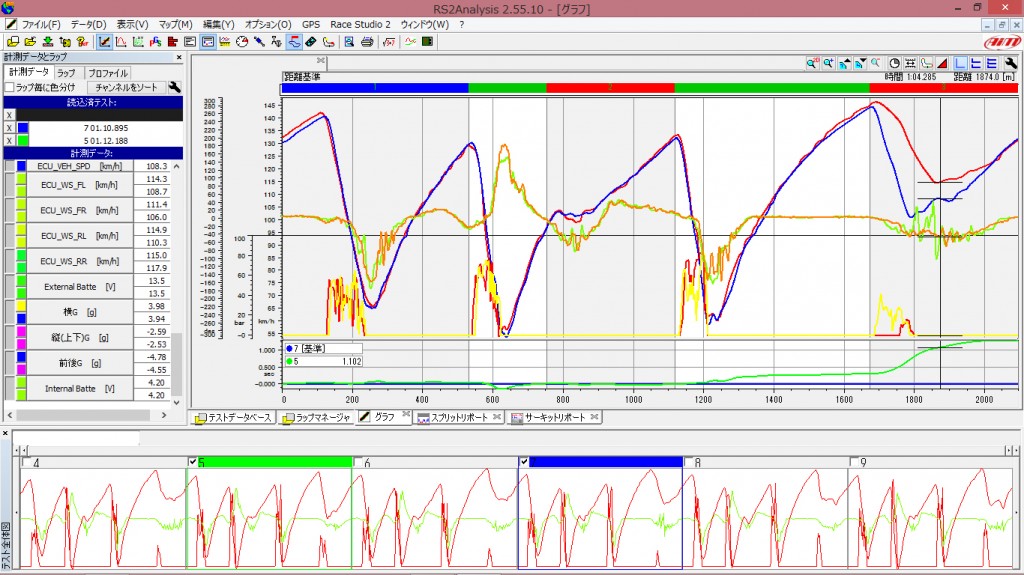

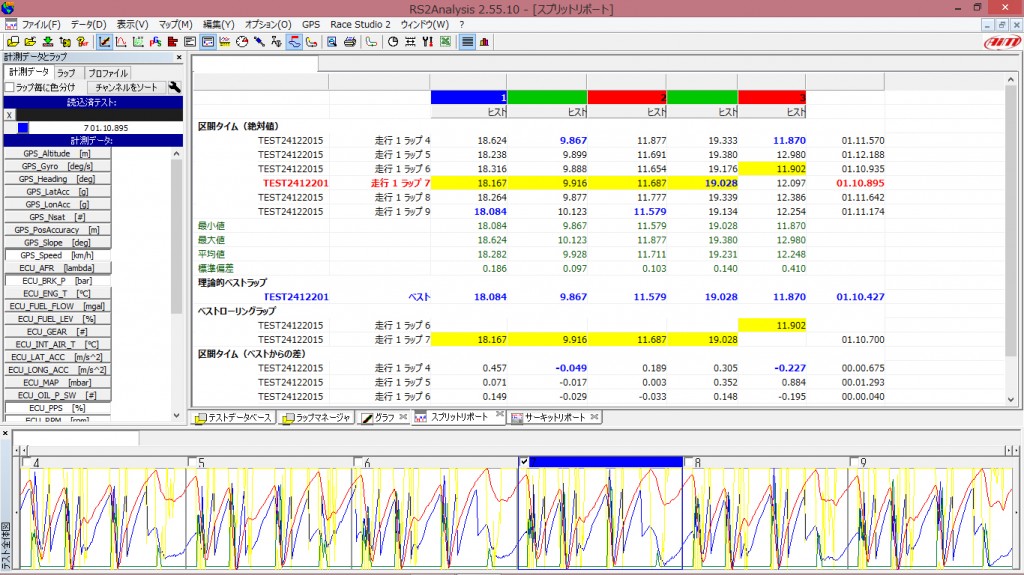

また、この解析ソフトの最大の特徴のひとつとして、スプリットレポートの出力があげられます。グラフの上段に青、緑、青、赤、青などに色分けされていますが、任意の位置で周回のセクション設定が可能です。これを利用して、セッションを通して、または一部を抜き出して、区間タイム一覧を比較検討することができます。

上記のスプリットレポートは、全23ラップのうち、ベストラップの7ラップ目の前後、4~9ラップ目までを抜き出して表記したものです。ベストラップは7ラップ目であり、赤字表記されています。青色太字表示のタイムは、4~9ラップ中のベストのセクションタイムを現わしています。つまり、各セクションをベストタイムで走れば、1’10”895から1’10”427まで、タイム短縮が可能であることがわかります。また、黄色のマーカー表示セルは、コントロール・ライン上からの計測ではありませんが、連続したセクションで最も速い1ラップ分を現わしています。ベストローリングと呼ばれ、理論的ベストよりも実現の可能性が高い仮想タイムということができます。速いセクションは何が良かったのか、遅いセクションは何が悪かったのかを取得したデータとすり合わせることが重要で、走行直後にデータ出力することにより、ドライバーの記憶が鮮明な状態で自己の走りを振り返り、次のセッションへ反映させることができます。

また近年は、安価な車載カメラが発売され、手軽にSDカードなどのメモリー媒体に記録し、走行直後ラップトップPCなどで再生ことが可能になっています。データロガーで記録したデータを参考に車載映像と照らし合わせながら、走行後にドライバーとエンジニアがデータを共有し、課題を検討することができます。

「データロギング→解析→自己分析→アドバイス→ドライビング修正→データロギング」

パーティレースで試験対応していただいたチームでは、出場レース毎にこのサイクルの連続を実践し、ドライビングを効率的に解析することで、好成績を重ねることができと聞いています。データロギングを活用してドライビングの質を分析し、タイムアップのヒントさえ得られれば、例え初心者であっても十分コンペティティブなレースができるのです。

▼ロードスター・パーティレースⅢの推奨データロガー(AIM社製)の販売、データロギングサービスについてはこちらをご覧ください

https://mzracing.jp/products/other-goods

1980年代後半にコンピューターの集積回路が飛躍的に進化し、小型化と高性能化を遂げたことによりF1に搭載可能となったデータロギングシステムは、今日ではテレメトリーシステム(車載データ通信)と共に、勝利を勝ち取るためにはなくてはならないデバイスとなっています。このF1で発展したシステムが、やがてグループC車両による耐久レースなどへも導入され、レース中のマシンのコンディションとドライバーの操作状態は、ピットのエンジニアが手に取るように明らかになりました。しかしながら、当時のシステムは非常に高価であり、数百万円単位の資金を必要するデバイスシステムでした。しかし、2000年代にはラップトップPCの普及が進み、同時にデータロガー本体もさらに小型・軽量化と高機能化が進み、価格も近年では1.5万~30万円程度と手頃な価格となってきています。その結果、あらゆるカテゴリーにおいて、有効活用されるに至っています。

今回は、私たちが2015年シーズンにサポートしたデータロガーの活用法について紹介しましょう。

ロードスターのパーティレースⅡ、そしてTeam NOPROではスーパー耐久シリーズでの活用であり、両者における役割は、多少異なっています。スプリントレースではドライバー自身の自己分析のためのツールであり、エンデュランスレースでは長時間のレース走行におけるドライバーの負担軽減、ならびに車両のコンディションを管理する性格が強くなります。私たちが使用しているデータロガー本体は、AIM社(イタリア)が製造しているもので、レーシングカート用として開発されたものをベースとしているため、小型軽量で車両への搭載が簡単な仕様となっています。収集可能なデータは、3軸のG(加速度)とGPS機能によるサーキットのマップ情報や角速度(ヨー)、そして、量産車両のOBDII(自己診断システム)から出力されるエンジン回転数、油水温、スロットル開度などの各種データです。

では、実際に取得したデータについて、基本的な解析方法を説明します。まずは、グラフをご覧ください。データを手元のPCへダウンロードした後、解析コマンドをクリックし表示したいデータを選択することで、瞬時に解析ソフトが起動します。必要に応じて知りたいデータをグラフ化して出力することにより、視覚的にドライバーが理解することができるのです。また、専用の解析ソフトはフリーソフトとして公開されており、慣れれば個人でも十分に使いこなすことができます。

上段のグラフは、ロギングしたデータより自動的にベストラップを選択し各パラメーターを表示しています。また、上段左側の縦列には収集データを示しており、クリックすることで表示の有無を選択できるようになっています。

これは、2015年の12月に2016年からスタートするロードスター・パーティレースⅢに向けて筑波サーキットで行われたNDロードスターNR-Aのテスト走行の際、マツダ開発ドライバーのドライブによって収集された走行データです。タイヤとブレーキパッドの信頼性を確認するために、本番レース以上の連続周回を重ねたセッションで、全23ラップ中7ラップ目が1’10”895のベストラップであったことを示しています。解析ソフトでは、セッション中のベストタイムを自動的に選択し、即時に表示することができます。グラフ中の赤線は車速(km/h)で、青線がエンジン回転数(rpm)、緑色はブレーキ液圧(bar)、黄色はスロットルポジション(%)をそれぞれ現わしています。

この解析ソフトの特徴のひとつとして、複数周回のデータを重ね合わせての比較が可能です。これは、同一セッション内のファステストとアウトラップ/インラップを除く最も遅いタイムとの比較のために重ね合わせていますが、もちろんAIM社製のロガーを搭載している他のドライバーのデータとも重ね合わせが可能となっています。すなわち、自身より速いタイムのドライバーとのデータ比較が可能であり、ドライビング要素の何が異なるのかが一目瞭然です。この差異の可視化が、自己分析に大いに役立つといえるでしょう。

このグラフは、全23ラップ中のベストの7ラップ目と5ラップ目の1’12”188を重ね合わせたもので、そのタイム差は約1.3秒です。グラフの中段の青色の直線はベストラップを示し、これを基準に遅かったラップのタイムを緑色で、同距離におけるタイム差を現わしています。緑色が上に向かっている場合は「遅い」ことを意味しており、逆に下に向いていれば速くなっていることを現わします。つまり、第1コーナーから第2ヘアピンまでは、ほぼタイム差はありませんが、第2ヘアピンからの最終コーナーへの立ち上がりで次第にタイムロスしており、さらに最終コーナーの進入においてはブレーキングが強すぎてタイムロスしていることがわかります。筑波サーキットの最終コーナーでは、ブレーキングの強さの加減とタイミングをわずかに遅らせることにより、タイムに大きく差が出ることが理解できます。グラフ横軸の距離1,800m手前の黄色と赤色の線は、ブレーキの液圧を示しており遅いラップでは早いタイミングと踏力の強弱に違いを見て取れます。このように各コーナーでのブレーキ液圧(踏力)を見ることで、タイミングや踏み方の良否の判断も行うこともできます。このように、自身のドライビングを科学的に振り返ることが可能であり、ドライバーがよりスムーズに無駄なく走るための自己分析を効率的に手助けするためのツールなのです。

また、この解析ソフトの最大の特徴のひとつとして、スプリットレポートの出力があげられます。グラフの上段に青、緑、青、赤、青などに色分けされていますが、任意の位置で周回のセクション設定が可能です。これを利用して、セッションを通して、または一部を抜き出して、区間タイム一覧を比較検討することができます。

上記のスプリットレポートは、全23ラップのうち、ベストラップの7ラップ目の前後、4~9ラップ目までを抜き出して表記したものです。ベストラップは7ラップ目であり、赤字表記されています。青色太字表示のタイムは、4~9ラップ中のベストのセクションタイムを現わしています。つまり、各セクションをベストタイムで走れば、1’10”895から1’10”427まで、タイム短縮が可能であることがわかります。また、黄色のマーカー表示セルは、コントロール・ライン上からの計測ではありませんが、連続したセクションで最も速い1ラップ分を現わしています。ベストローリングと呼ばれ、理論的ベストよりも実現の可能性が高い仮想タイムということができます。速いセクションは何が良かったのか、遅いセクションは何が悪かったのかを取得したデータとすり合わせることが重要で、走行直後にデータ出力することにより、ドライバーの記憶が鮮明な状態で自己の走りを振り返り、次のセッションへ反映させることができます。

また近年は、安価な車載カメラが発売され、手軽にSDカードなどのメモリー媒体に記録し、走行直後ラップトップPCなどで再生ことが可能になっています。データロガーで記録したデータを参考に車載映像と照らし合わせながら、走行後にドライバーとエンジニアがデータを共有し、課題を検討することができます。

「データロギング→解析→自己分析→アドバイス→ドライビング修正→データロギング」

パーティレースで試験対応していただいたチームでは、出場レース毎にこのサイクルの連続を実践し、ドライビングを効率的に解析することで、好成績を重ねることができと聞いています。データロギングを活用してドライビングの質を分析し、タイムアップのヒントさえ得られれば、例え初心者であっても十分コンペティティブなレースができるのです。

▼ロードスター・パーティレースⅢの推奨データロガー(AIM社製)の販売、データロギングサービスについてはこちらをご覧ください

https://mzracing.jp/products/other-goods

アーカイブ

2024

2022

2021

2020

2019

11/07

11/07

エイトリアンのWTAC参戦記 クルマ好きたちの狂想曲- 09/06

「REレジェンド片山義美のスピリットよ、いつまでも」 - 07/08

ROADSTER 30th Anniversary Meeting at FUJI SPEEDWAY

を開催

2018

- 07/28

最強のRE「R26Bエンジン」を作った男達  07/10

07/10

太田智喜の2018年全日本ダートトライアル第5戦 参戦記- 05/16

太田智喜の2018年全日本ダートトライアル第2戦 参戦記 - 05/16

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2018 Rd3 - 04/16

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2018 Rd2  04/10

04/10

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2018 Rd1 03/27

03/27

太田智喜のダートトライアル奮戦記2017 その3- 01/10

2017年ロータリー50周年イベント紀行

2017

- 12/30

追悼特集「RE開発リーダー山本健一さんを偲んで」  12/25

12/25

オーストラリアのREマイスター、PAC Performance 12/13

12/13

太田智喜のダートトライアル奮戦記2017 その2- 11/08

太田智喜のダートトライアル奮戦記2017 その1  10/10

10/10

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd8 09/21

09/21

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd7 09/14

09/14

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd6- 07/29

フライミュージムア探訪記  07/22

07/22

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd5 07/22

07/22

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd4- 06/16

ロードスターがジムカーナで活躍できる“当然”の秘密  05/29

05/29

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd2&3 04/10

04/10

小俣洋平の全日本ジムカーナ選手権参戦記 2017 Rd1 02/28

02/28

マッドマイクの最新モンスターマシン、マッドブルRX-7 Gen7.3

2016

- 10/27

全日本ジムカーナ選手権第8戦 2016年シーズン最終戦レポート - 10/10

「ONE MAZDAになれる、それが4耐です」マツダ役員、日産の現役ドライバーが語る 第27回ロードスター・メディア4耐 - 09/23

9月25日(日)富士スピードウェイで開催「Be a driver. Experience at FUJI SPEEDWAY」 - 09/20

全日本ジムカーナ選手権第7戦 N2クラス小俣 優勝しシリーズチャンピオン獲得 - 08/18

全日本ジムカーナ選手権第6戦 N2クラス小俣 第2ヒート共にトップタイムで優勝 - 08/02

マッド・マイクの4ローターND MX-5の実力はいかに - 08/01

全日本ジムカーナ選手権第5戦 N2クラスでRX-7小俣2位入賞 - 05/31

全日本ジムカーナ選手権第3戦 N2クラスでRX-7小俣が逃げ切り優勝 - 05/23

全日本ジムカーナ選手権第2戦 PN-1クラスで新型ロードスターがデビューウィン - 03/28

データロギングの勧め、ハイスピードドライビングを科学的に解析する

2015

- 11/08

ひろか〜と伊藤のラリーニッポンR100参戦記 2015 - 10/30

前田育男デザイン本部長にRX-VISIONのデザインを訊く - 07/28

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記 – 九州ラウンド - 05/22

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記 – 東北ラウンド - 02/25

新型NDロードスター、徐々にその運動性能の高さが明らかに

2014

- 12/29

いとうりなのマツ耐参戦日記【最終戦・岡山ラウンド編】 - 12/26

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記【第3戦・筑波ラウンド編】 - 07/14

Support Our Kids 解散式が行われました  07/11

07/11

Nurburgring ニュルブルクリンク24時間レース 07/07

07/07

ロードスター・パーティレースⅡ 第2戦 参加者インタビュー 06/22

06/22

マツダMX-5は、クラッシュしてリタイヤ 06/21

06/21

マツダMX-5、公式予選はクラス4位 06/20

06/20

マツダMX-5、ニュルブルクリンク24時間レースにチャレンジ- 06/16

24時間スタート前にロードスター25周年パレードラップが実現 - 06/15

ルマン市内のロードスター25周年パレードは大盛況 - 06/13

輝け、子供達よ。マツダがルマンでSupport Our Kidsを支援。 - 06/01

加藤彬彰のLet’s enjoy! マツ耐参戦日記 宮城ラウンド① - 05/20

MAZDA Fan ENDURANCE(マツ耐)に参加しました! - 05/13

テールエンドをスポーティに演出するMZRacingテールフィニッシャーセット - 05/13

5月5日(祝・月)コカ・コーラ オールドナウ・カーフェスティバル「ロードスター・パーティレースⅡ」第1戦 開催 - 04/14

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記【第1戦・千葉ラウンド編 – 決勝】 - 04/11

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記【第1戦・千葉ラウンド編 – 予選】 - 04/09

谷川達也のLet’s enjoy!マツ耐参戦日記 - 01/18

東京オートサロン2013レビュー 1月11日(金)~13日(日) 幕張メッセ